Описание сна литературного героя — прием, часто используемый писателями и поэтами для более глубо-кого раскрытия образа своего персонажа. Пушкин приводит Татьяну Ларину в ее сне к странной избуш-ке, стоящей в таинственном лесу, открывая нам рус-скую душу девушки, выросшей на сказках и предани-ях «простонародной старины». Гончаров дарует Обломову возвращение в детство, в безмятежный рай Обломовки, посвятив сну героя целую главу. В снах Веры Павловны воплощает свои утопические мечты Чернышевский. Сны литературных персонажей сближают нас с ними, помогают проникнуть в их внутренний мир, понять первопричины тех или иных поступков. Прочитав роман «Преступление и наказа-ние» Ф. М. Достоевского, я поняла, что осмысление образа Раскольникова, его мятущейся души было бы неполным без постижения глубины его подсознания, отраженной в снах этого героя.

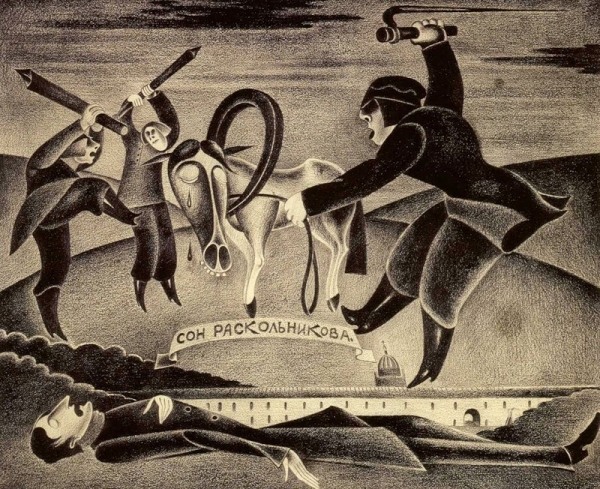

В «Преступлении и наказании» описано четыре сна Родиона Раскольникова, но я хочу рассмотреть и про-анализировать первый сон, приснившийся герою по-сле того, как он принял окончательное решение под-твердить свою теорию о «дрожащих тварях» и «право имеющих», то есть решение убить старуху-процент-щицу. Страшась самого слова «убийство», он посто-янно спрашивает себя: «…да разве то будет?». Сама возможность осуществить задуманное ввергает его в ужас, но, пытаясь доказать себе, что он принадлежит к касте высших существ, смеющих пролить «кровь по совести», Раскольников храбрится и подстегивает свое самолюбие мыслями о спасении множества убо-гих, когда именно он выступит в роли благородного спасителя. Но сон Родиона, описанный Достоевским, сводит на нет все циничные рассуждения героя, от-крывая нам его ранимую, беспомощную в своем за-блуждении душу.

Раскольникову снится его детство, родной городок. Детство обычно ассоциируется с самым беззаботным периодом жизни, лишенным необходимости прини-мать жизненно важные решения, брать на себя всю ответственность за свои поступки. И не случайно именно в детство возвращается Раскольников во сне. Уже по этому можно судить, что проблемы взрослой жизни его угнетают, он хочет отказаться от них, не знать их вовсе. Кроме того, детство подразумевает инстинктивное разграничивание добра и зла. Символичен и образ отца, с которым идет во сне маленький Ро-дион. Ведь отец — традиционно символ защиты, безо-пасности. Кабак, мимо которого они проходят, и пьяные мужики, выбегающие оттуда,— это уже обра-зы реального мира, измучившего героя. Один из му-жиков, Миколка, приглашает остальных прокатить-ся на его телеге, в которую впряжена «маленькая, то-щая саврасая крестьянская клячонка». Все соглашаются и садятся. Миколка бьет лошадь, за-ставляя ее тянуть телегу, но из-за хилости та не может идти даже шагом. Мальчик с ужасом видит, как ло-шадь «секут по глазам, по самым глазам!». Среди кри-ков пьяной толпы слышится «Топором ее, чего!». То-гда хозяин с остервенением добивает клячу. Раскольников-ребенок смотрит на все происходящее в жутком страхе, потом в порыве жалости и возмуще-ния бросается защищать лошадь, но, увы, слишком поздно. Атмосфера вокруг происходящего раскалена до предела. С одной стороны — злобная агрессия пья-ной толпы, с другой — непереносимое отчаяние ребен-ка, на глазах которого осуществляется страшное в своей жестокости действо, сотрясающее его душу жа-лостью к «бедной лошадке». И в центре всего — ужас и слезы добиваемой клячи. Для передачи экспрессив-ности эпизода писатель почти каждую фразу заканчивает восклицательным знаком.

Сон, прежде всего, показывает нам неприятие убийства натурой Раскольникова. И весь смысл его, на первый взгляд, состоит в раскрытии истинного ду-шевного состояния героя, который, проснувшись, даже обращается с молитвой к Богу: «Господи… пока-жи мне путь мой, а я отрекаюсь от этой проклятой… мечты моей!». Однако студент все-таки осуществит свой страшный план, и здесь можно разглядеть вто-рой, скрытый, смысл сновидения. Ведь в этом сне, как и в реальной жизни Раскольникова, идет речь о возможности распоряжаться чужой жизнью — в дан-ном случае жизнью лошади. Лошадь — никчемное и бесполезное, в силу ее слабосильности, существо: «.. .а кобыленка этта, братцы, только сердце мое надрыва-ет: так бы, кажись, ее и убил, даром хлеб ест». Так же как и «глупая, бессмысленная, ничтожная, злая, больная старушонка, никому не нужная и, напротив, всем вредная, которая сама не знает, для чего живет, и которая завтра же сама собой умрет». Жизнь ее в представлении Раскольникова равняется «жизни вши, таракана».

Таким образом, первый сон Раскольникова, с од-ной стороны, открывает герою весь ужас задуманного им, с другой — подталкивает его к совершению пре-ступления. Но по мере развития сюжета Достоевский приводит нас к мысли о верности лишь первого значе-ния сна — крика души о недопустимости злодеяний.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

“Действительно, я у Разумихина недавно еще хотел было работы просить,

чтоб он мне или уроки достал, или что-нибудь… – додумывался Раскольников,

– но чем теперь-то он мне может помочь? Положим, уроки достанет, положим,

даже последнею копейкой поделится, если есть у него копейка, так что можно

даже и сапоги купить, и костюм поправить, чтобы на уроки ходить… гм…

Ну, а дальше? На пятаки-то что ж я сделаю? Мне разве того теперь надобно?

Право, смешно, что я пошел к Разумихину…”

Вопрос, почему он пошел теперь к Разумихину, тревожил его больше, чем

даже ему самому казалось; с беспокойством отыскивал он какой-то зловещий

для себя смысл в этом, казалось бы, самом обыкновенном поступке.

“Что ж, неужели я все дело хотел поправить одним Разумихиным и всему

исход нашел в Разумихине?” – спрашивал он себя с удивлением.

Он думал и тер себе лоб, и, странное дело, как-то невзначай, вдруг и

почти сама собой, после очень долгого раздумья, пришла ему в голову одна

престранная мысль.

“Гм… Разумихину, – проговорил он вдруг совершенно спокойно, как бы в

смысле окончательного решения, – к Разумихину я пойду, это конечно… но –

не теперь… Я к нему… на другой день, после того пойду, когда уже то

будет кончено и когда все по-новому пойдет…”

И вдруг он опомнился.

“После того, – вскрикнул он, срываясь со скамейки, – да разве то

будет? Неужели в самом деле будет?”

Он бросил скамейку и пошел, почти побежал; он хотел было поворотить

назад, к дому, но домой идти ему стало вдруг ужасно противно: там-то, в

углу, в этом-то ужасном шкафу и созревало все это вот уже более месяца, и

он пошел куда глаза глядят.

Нервная дрожь его перешла в какую-то лихорадочную; он чувствовал даже

озноб; на такой жаре ему становилось холодно. Как бы с усилием начал он,

почти бессознательно, по какой-то внутренней необходимости, всматриваться

во все встречавшиеся предметы, как будто ища усиленно развлечения, но это

плохо удавалось ему, и он поминутно впадал в задумчивость. Когда же опять,

вздрагивая, поднимал голову и оглядывался кругом, то тотчас же забывал, о

чем сейчас думал и даже где проходил. Таким образом прошел он весь

Васильевский остров, вышел на Малую Неву, перешел мост и поворотил на

Острова. Зелень и свежесть понравились сначала его усталым глазам,

привыкшим к городской пыли, к известке и к громадным, теснящим и давящим

домам. Тут не было ни духоты, ни вони, ни распивочных. Но скоро и эти

новые, приятные ощущения перешли в болезненные и раздражающие. Иногда он

останавливался перед какою-нибудь изукрашенною в зелени дачей, смотрел в

ограду, видел вдали на балконах и террасах, разряженных женщин и бегающих в

саду детей. Особенно занимали его цветы; он на них всего дольше смотрел.

Встречались ему тоже пышные коляски, наездники и наездницы; он провожал их

с любопытством глазами и забывал о них прежде, чем они скрывались из глаз.

Раз он остановился и пересчитал свои деньги: оказалось около тридцати

копеек. “Двадцать городовому, три Настасье за письмо, – значит,

Мармеладовым дал вчера копеек сорок семь али пятьдесят”, – подумал он, для

чего-то рассчитывая, но скоро забыл даже, для чего и деньги вытащил из

кармана. Он вспомнил об этом, проходя мимо одного съестного заведения,

вроде харчевни, и почувствовал, что ему хочется есть. Входя в харчевню, он

выпил рюмку водки и съел с какою-то начинкой пирог. Доел он его опять на

дороге. Он очень давно не пил водки, и она мигом подействовала, хотя выпита

была всего одна рюмка. Ноги его вдруг отяжелели, и он начал чувствовать

сильный позыв ко сну. Он пошел домой; но дойдя уже до Петровского острова,

остановился в полном изнеможении, сошел с дороги, вошел в кусты, пал на

траву и в ту же минуту заснул.

В болезненном состоянии сны отличаются часто необыкновенною

выпуклостию, яркостью и чрезвычайным сходством с действительностью.

Слагается иногда картина чудовищная, но обстановка и весь процесс всего

представления бывают при этом до того вероятны и с такими тонкими,

неожиданными, но художественно соответствующими всей полноте картины

подробностями, что их и не выдумать наяву этому же самому сновидцу, будь он

такой же художник, как Пушкин или Тургенев. Такие сны, болезненные сны,

всегда долго помнятся и производят сильное впечатление на расстроенный и

уже возбужденный организм человека.

Страшный сон приснился Раскольникову. Приснилось ему его детство, еще

в их городке. Он лет семи и гуляет в праздничный день, под вечер, с своим

отцом за городом. Время серенькое, день удушливый, местность совершенно

такая же, как уцелела в его памяти: даже в памяти его она гораздо более

изгладилась, чем представлялась теперь во сне. Городок стоит открыто, как

на ладони, кругом ни ветлы; где-то очень далеко, на самом краю неба,

чернеется лесок. В нескольких шагах от последнего городского огорода стоит

кабак, большой кабак, всегда производивший на него неприятнейшее

впечатление и даже страх, когда он проходил мимо его, гуляя с отцом. Там

всегда была такая толпа, так орали, хохотали, ругались, так безобразно и

сипло пели и так часто дрались; кругом кабака шлялись всегда такие пьяные и

страшные рожи… Встречаясь с ними, он тесно прижимался к отцу и весь

дрожал. Возле кабака дорога, проселок, всегда пыльная, и пыль на ней всегда

такая черная. Идет она, извиваясь, далее и шагах в трехстах огибает вправо

городское кладбище. Среди кладбища каменная церковь с зеленым куполом, в

которою он раза два в год ходил с отцом и с матерью к обедне, когда

служились панихиды по его бабушке, умершей уже давно, и которую он никогда

не видал. При этом всегда они брали с собою кутью на белом блюде, в

салфетке, а кутья была сахарная из рису и изюму, вдавленного в рис крестом.

Он любил эту церковь и старинные в ней образа, большею частию без окладов,

и старого священника с дрожащею головой. Подле бабушкиной могилы, на

которой была плита, была и маленькая могилка его меньшого брата, умершего

шести месяцев и которого он тоже совсем не знал и не мог помнить; но ему

сказали, что у него был маленький брат, и он каждый раз, как посещал

кладбище, религиозно и почтительно крестился над могилкой, кланялся ей и

целовал ее. И вот снится ему: они идут с отцом по дороге к кладбищу и

проходят мимо кабака; он держит отца за руку и со страхом оглядывается на

кабак. Особенное обстоятельство привлекает его внимание: на это раз тут как

будто гулянье, толпа разодетых мещанок, баб, их мужей и всякого сброду. Все

пьяны, все поют песни, а подле кабачного крыльца стоит телега, но странная

телега. Это одна из тех больших телег, в которые впрягают больших ломовых

лошадей и перевозят в них товары и винные бочки. Он всегда любил смотреть

на этих огромных ломовых коней, долгогривых, с толстыми ногами, идущих

спокойно, мерным шагом и везущих за собою какую-нибудь целую гору,

нисколько не надсаждаясь, как будто им с возами даже легче, чем без возов.

Но теперь, странное дело, в большую такую телегу впряжена была маленькая,

тощая, саврасая крестьянская клячонка, одна из тех, которые – он часто это

видел – надрываются иной раз с высоким каким-нибудь возом дров или сена,

особенно коли воз застрянет в грязи или в колее, и при этом их так больно,

так больно бьют всегда мужики кнутами, иной раз даже по самой морде и по

глазам, а ему так жалко, так жалко на это смотреть, что он чуть не плачет,

а мамаша всегда, бывало, отводит его от окошка. Но вот вдруг становится

очень шумно: из кабака выходят с криками, с песнями, с балалайками

пьяные-препьяные большие такие мужики в красных и синих рубашках, с

армяками внакидку. “Садись, все садись! – кричит один, еще молодой, с

толстою такою шеей и с мясистым, красным, как морковь, лицом, – всех

довезу, садись!” Но тотчас же раздается смех и восклицанья:

Этака кляча да повезет!

Да ты, Миколка, в уме, что ли: этаку кобыленку в таку телегу запрег!

А ведь савраске-то беспременно лет двадцать уж будет, братцы!

Садись, всех довезу! – опять кричит Миколка, прыгая первый в телегу,

берет вожжи и становится на передке во весь рост. – Гнедой даве с Матвеем

ушел, – кричит он с телеги, – а кобыленка этта, братцы, только сердце мое

надрывает: так бы, кажись, ее и убил, даром хлеб ест. Говорю садись! Вскачь

пущу! Вскачь пойдет! – И он берет в руки кнут, с наслаждением готовясь сечь

савраску.

Да садись, чего! – хохочут в толпе. – Слышь, вскачь пойдет!

Она вскачь-то уж десять лет, поди, не прыгала.

Запрыгает!

Не жалей, братцы, бери всяк кнуты, зготовляй!

И то! Секи ее!

Все лезут в Миколкину телегу с хохотом и остротами. Налезло человек

шесть, и еще можно посадить. Берут с собою одну бабу, толстую и румяную.

Она в кумачах, в кичке с бисером, на ногах коты, щелкает орешки и

посмеивается. Кругом в толпе тоже смеются, да и впрямь, как не смеяться:

этака лядащая кобыленка да таку тягость вскачь везти будет! Два парня в

телеге тотчас же берут по кнуту, чтобы помогать Миколке. Раздается: “ну!”,

клячонка дергает изо всей силы, но не только вскачь, а даже и шагом-то

чуть-чуть может справиться, только семенит ногами, кряхтит и приседает от

ударов трех кнутов, сыплющихся на нее, как горох. Смех в телеге и в толпе

удвоивается, но Миколка сердится и в ярости сечет учащенными ударами

кобыленку, точно и впрямь полагает, что она вскачь пойдет.

Пусти и меня, братцы! – кричит один разлакомившийся парень из толпы.

Садись! Все садись! – кричит Миколка, – всех повезет. Засеку! – И

хлещет, хлещет, и уже не знает, чем и бить от остервенения.

Папочка, папочка, – кричит он отцу, – папочка, что они делают?

Папочка, бедную лошадку бьют!

Пойдем, пойдем! – говорит отец, – пьяные, шалят, дураки: пойдем, не

смотри! – и хочет увести его, но он вырывается из его рук и, не помня себя,

бежит к лошадке. Но уж бедной лошадке плохо. Она задыхается,

останавливается, опять дергает, чуть не падает.

Секи до смерти! – кричит Миколка, – на то пошло. Засеку!

Да что на тебе креста, что ли, нет, леший! – кричит один старик из

толпы.

Видано ль, чтобы така лошаденка таку поклажу везла, – прибавляет

другой.

Заморишь! – кричит третий.

Не трожь! Мое добро! Что хочу, то и делаю. Садись еще! Все садись!

Хочу, чтобы беспременно вскачь пошла!..

Вдруг хохот раздается залпом и покрывает все: кобыленка не вынесла

учащенных ударов и в бессилии начала лягаться. Даже старик не выдержал и

усмехнулся. И впрямь: этака лядащая кобыленка, а еще лягается!

Два парня из толпы достают еще по кнуту и бегут к лошаденке сечь ее с

боков. Каждый бежит с своей стороны.

По морде ее, по глазам хлещи, по глазам! – кричит Миколка.

Песню, братцы! – кричит кто-то с телеги, и все в телеге

подхватывают. Раздается разгульная песня, брякает бубен, в припевах свист.

Бабенка щелкает орешки и посмеивается.

Он бежит подле лошадки, он забегает вперед, он видит, как ее секут

по глазам, по самым глазам! Он плачет. Сердце в нем поднимается, слезы

текут. Один из секущих задевает его по лицу; он не чувствует, он ломает

свои руки, кричит, бросается к седому старику с седою бородой, который

качает головой и осуждает все это. Одна баба берет его за руку и хочет

увесть; но он вырывается и опять бежит к лошадке. Та уже при последних

усилиях, но еще раз начинает лягаться.

А чтобы те леший! – вскрикивает в ярости Миколка. Он бросает кнут,

нагибается и вытаскивает со дна телеги длинную и толстую оглоблю, берет ее

за конец в обе руки и с усилием размахивается над савраской.

Разразит! – кричат кругом.

Мое добро! – кричит Миколка и со всего размаху опускает оглоблю.

Раздается тяжелый удар.

А Миколка намахивается в другой раз, и другой удар со всего размаху

ложится на спину несчастной клячи. Она вся оседает всем задом, но

вспрыгивает и дергает, дергает из всех последних сил в разные стороны,

чтобы вывезти; но со всех сторон принимают ее в шесть кнутов, а оглобля

снова вздымается и падает в третий раз, потом в четвертый, мерно, с

размаха. Миколка в бешенстве, что не может с одного удара убить.

Живуча! – кричат кругом.

Сейчас беспременно падет, братцы, тут ей и конец! – кричит из толпы

один любитель.

Топором ее, чего! Покончить с ней разом, – кричит третий.

Эх, ешь те комары! Расступись! – неистово вскрикивает Миколка,

бросает оглоблю, снова нагибается в телегу и вытаскивает железный лом. –

Берегись! – кричит он и что есть силы огорошивает с размаху свою бедную

лошаденку. Удар рухнул; кобыленка зашаталась, осела, хотела было дернуть,

но лом снова со всего размаху ложится ей на спину, и она падает на землю,

точно ей подсекли все четыре ноги разом.

Добивай! – кричит Миколка и вскакивает, словно себя не помня, с

телеги. Несколько парней, тоже красных и пьяных, схватывают что попало –

кнуты, палки, оглоблю, и бегут к издыхающей кобыленке. Миколка становится

сбоку и начинает бить ломом зря по спине. Кляча протягивает морду, тяжело

вздыхает и умирает.

Доконал! – кричат в толпе.

А зачем вскачь не шла!

Мое добро! – кричит Миколка, с ломом в руках и с налитыми кровью

глазами. Он стоит будто жалея, что уж некого больше бить.

Ну и впрямь, знать, креста на тебе нет! – кричат из толпы уже многие

голоса.

Но бедный мальчик уже не помнит себя. С криком пробивается он сквозь

толпу к савраске, обхватывает ее мертвую, окровавленную морду и целует ее,

бросается с своими кулачонками на Миколку. В этот миг отец, уже долго

гонявшийся за ним, схватывает его наконец и выносит из толпы.

Пойдем! пойдем! – говорит он ему, – домой пойдем!

Папочка! За что они… бедную лошадку… убили! – всхлипывает он, но

дыханье ему захватывает, и слова криками вырываются из его стесненной

груди.

Пьяные, шалят, не наше дело, пойдем! – говорит отец. Он обхватывает

отца руками, но грудь ему теснит, теснит. Он хочет перевести дыхание,

вскрикнуть, и просыпается.

Он проснулся весь в поту, с мокрыми от поту волосами, задыхаясь, и

приподнялся в ужасе.

“Слава богу, это только сон! – сказал он, садясь под деревом и глубоко

переводя дыхание. – Но что это? Уж не горячка ли во мне начинается: такой

безобразный сон!”

Все тело его было как бы разбито; смутно и темно на душе. Он положил

локти на колена и подпер обеими руками голову.

“Боже! – воскликнул он, – да неужели ж, неужели ж я в самом деле

возьму топор, стану бить по голове, размозжу ей череп… буду скользить в

липкой, теплой крови, взламывать замок, красть и дрожать; прятаться, весь

залитый кровью… с топором… Господи, неужели?

Он дрожал как лист, говоря это.

Да что же это я! – продолжал он, восклоняясь опять и как бы в

глубоком изумлении, – ведь я знал же, что я этого не вынесу, так чего ж я

до сих пор себя мучил? Ведь еще вчера, вчера, когда я пошел делать эту…

пробу, ведь я вчера же понял совершенно, что не вытерплю… Чего ж я

теперь-то? Чего ж я еще до сих пор сомневался? Ведь вчера же, сходя с

лестницы, я сам сказал, что это подло, гадко, низко, низко… ведь меня от

одной мысли наяву стошнило и в ужас бросило…

Нет, я не вытерплю, не вытерплю! Пусть, пусть даже нет никаких

сомнений во всех этих расчетах, будь это все, что решено в этот месяц, ясно

как день, справедливо как арифметика. Господи! Ведь я все же равно не

решусь! Я ведь не вытерплю, не вытерплю!.. Чего же, чего же и до сих пор…

Он встал на ноги, в удивлении осмотрелся кругом, как бы дивясь и тому,

что зашел сюда, и пошел на Т-в мост. Он был бледен, глаза его горели,

изнеможение было во всех его членах, но ему вдруг стало дышать как бы

легче. Он почувствовал, что уже сбросил с себя это страшное бремя, давившее

его так долго, и на душе его стало вдруг легко и мирно. “Господи! – молил

он, – покажи мне путь мой, а я отрекаюсь от этой проклятой… мечты моей!”

Проходя чрез мост, он тихо и спокойно смотрел на Неву, на яркий закат

яркого, красного солнца. Несмотря на слабость свою, он даже не ощущал в

себе усталости. Точно нарыв на сердце его, нарывавший весь месяц, вдруг

прорвался. Свобода, свобода! Он свободен теперь от этих чар, от колдовства,

обаяния, от наваждения!

Впоследствии, когда он припоминал это время и все, что случилось с ним

в эти дни, минуту за минутой, пункт за пунктом, черту за чертой, его до

суеверия поражало всегда одно обстоятельство, хотя в сущности и не очень

необычайное, но которое постоянно казалось ему потом как бы каким-то

предопределением судьбы его.

Именно: он никак не мог понять и объяснить себе, почему он, усталый,

измученный, которому было бы всего выгоднее возвратиться домой самым

кратчайшим и прямым путем, воротился домой через Сенную площадь, на которую

ему было совсем лишнее идти. Крюк был небольшой, но очевидный и совершенно

ненужный. Конечно, десятки раз случалось ему возвращаться домой, не помня

улиц, по которым он шел. Но зачем же, спрашивал он всегда, зачем же такая

важная, такая решительная для него и в то же время такая в высшей степени

случайная встреча на Сенной (по которой даже и идти ему незачем) подошла

как раз теперь к такому часу, к такой минуте в его жизни, именно к такому

настроению его духа и к таким именно обстоятельствам, при которых только и

могла она, эта встреча, произвести самое решительное и самое окончательное

действие на всю судьбу его? Точно тут нарочно поджидала его!

Было около девяти часов, когда он проходил по Сенной. Все торговцы на

столах, на лотках, в лавках и в лавочках запирали свои заведения, или

снимали и прибирали свой товар, и расходились по домам, равно как и их

покупатели. Около харчевен в нижних этажах, на грязных и вонючих дворах

домов Сенной площади, а наиболее у распивочных, толпилось много разного и

всякого сорта промышленников и лохмотников. Раскольников преимущественно

любил эти места, равно как и все близлежащие переулки, когда выходил без

цели на улицу. Тут лохмотья его не обращали на себя ничьего высокомерного

внимания, и можно было ходить в каком угодно виде, никого не скандализируя.

У самого К-ного переулка, на углу, мещанин и баба, жена его, торговали с

двух столов товаром: нитками, тесемками, платками ситцевыми и т. п. Они

тоже поднимались домой, но замешкались, разговаривая с подошедшею знакомой.

Знакомая эта была Лизавета Ивановна, или просто, как все звали ее,

Лизавета, младшая сестра той самой старухи Алены Ивановны, коллежской

регистраторши и процентщицы, у которой вчера был Раскольников, приходивший

закладывать ей часы и делать свою пробу… Он давно уже знал все про эту

Лизавету, и даже та его знала немного. Это была высокая, неуклюжая, робкая

и смиренная девка, чуть не идиотка, тридцати пяти лет, бывшая в полном

рабстве у сестры своей, работавшая на нее день и ночь, трепетавшая перед

ней и терпевшая от нее даже побои. Она стояла в раздумье с узлом перед

мещанином и бабой и внимательно слушала их. Те что-то ей с особенным жаром

толковали. Когда Раскольников вдруг увидел ее, какое-то странное ощущение,

похожее на глубочайшее изумление, охватило его, хотя во встрече этой не

было ничего изумительного.

Вы бы, Лизавета Ивановна, и порешили самолично, – громко говорил

мещанин. – Приходите-тко завтра, часу в семом-с. И те прибудут.

Завтра? – протяжно и задумчиво сказала Лизавета, как будто не

решаясь.

Эк ведь вам Алена-то Ивановна страху задала! – затараторила жена

торговца, бойкая бабенка. – Посмотрю я на вас, совсем-то вы как робенок

малый. И сестра она вам не родная, а сведенная, а вот какую волю взяла.

Да вы на сей раз Алене Ивановне ничего не говорите-с, – перебил муж,

– вот мой совет-с, а зайдите к нам не просясь. Оно дело выгодное-с. Потом и

сестрица сами могут сообразить.

Аль зайти?

В семом часу, завтра; и от тех прибудут-с; самолично и порешите-с.

И самоварчик поставим, – прибавила жена.

Хорошо, приду, – проговорила Лизавета, все еще раздумывая, и

медленно стала с места трогаться.

Раскольников тут уже прошел и не слыхал больше. Он проходил тихо,

незаметно, стараясь не проронить ни единого слова. Первоначальное изумление

его мало-помалу сменилось ужасом, как будто мороз прошел по спине его. Он

узнал, он вдруг, внезапно и совершенно неожиданно узнал, что завтра, ровно

в семь часов вечера, Лизаветы, старухиной сестры и единственной ее

сожительницы, дома не будет и что, стало быть, старуха, ровно в семь часов

вечера, останется дома одна.

До его квартиры оставалось только несколько шагов. Он вошел к себе,

как приговоренный к смерти. Ни о чем он не рассуждал и совершенно не мог

рассуждать; но всем существом своим вдруг почувствовал, что нет у него

более ни свободы рассудка, ни воли и что все вдруг решено окончательно.

Конечно, если бы даже целые годы приходилось ему ждать удобного

случая, то и тогда, имея замысел, нельзя было рассчитывать наверное, на

более очевидный шаг к успеху этого замысла, как тот, который представлялся

вдруг сейчас. Во всяком случае, трудно было бы узнать накануне и наверно, с

большею точностию и с наименьшим риском, без всяких опасных расспросов и

разыскиваний, что завтра, в таком-то часу, такая-то старуха, на которую

готовится покушение, будет дома одна-одинехонька.

Достоевский назвал свой роман «Преступление и наказание», и читатель вправе ожидать, что это будет судебный роман, где автор изобразит историю преступления и уголовное наказание. В романе точно есть убийство старухи процентщицы нищим студентом Раскольниковым, его душевные терзания на протяжении девяти дней (именно столько времени продолжается действие романа), его покаяние и явка с повинной. Ожидания читателя вроде бы оправдываются, и всё-таки «Преступление и наказание» не похоже на бульварный детектив в духе Эжена Сю, произведения которого были очень популярны во времена Достоевского. «Преступление и наказание» не судебный, а социально-философский роман, именно благодаря сложности и глубине содержания он может толковаться по-разному.

В советское время литературоведы главное внимание уделяли социальным проблемам произведения, повторяя в основном идеи Д.И.Писарева из статьи «Борьба за жизнь» (1868). В постсоветское время появились попытки свести содержание «Преступления и наказания» к богоискательству: за детективной интригой, за нравственным вопросом о преступлении скрыт вопрос о Боге. Этот взгляд на роман тоже не нов, он высказывался В.В.Розановым в начале XX века. Кажется, если эти крайние точки зрения соединить, получится наиболее верный взгляд и на сам роман, и на его идею. Именно с этих двух точек зрения следует проанализировать первый сон Раскольникова (1, V).

Известно, что трагический сон главного героя напоминает стихотворение Н.А.Некрасова из цикла «О погоде» (1859). Поэт рисует бытовую городскую картинку: тощая лошадёнка-калека тащит огромный воз и вдруг встала, потому что у неё нет сил идти дальше. Погонщик хватает кнут и беспощадно полосует клячу по рёбрам, ногам, даже по глазам, потом берёт полено и продолжает свою зверскую работу:

И уж бил её, бил её, бил!

Ноги как-то расставив широко,

Вся дымясь, оседая назад,

Лошадь только вздыхала глубоко

И глядела… (так люди глядят,

Покоряясь неправым нападкам).

«Труд» хозяина был вознаграждён: лошадёнка пошла вперёд, но как-то боком, нервно дрожа, из последних сил. Уличную сценку с интересом наблюдали разные прохожие и давали советы погонщику.

Достоевский в своём романе усиливает трагичность этой сцены: во сне Раскольникова (1, V) пьяные мужики забивают лошадёнку до смерти. Лошадёнка в романе — маленькая, тощая саврасая крестьянская кляча. Совершенно отвратительное зрелище представляет собой погонщик, который у Достоевского получает имя (Миколка) и отталкивающий портрет: «…молодой, с толстой такой шеей и с мясистым, красным, как морковь, лицом». Пьяный-препьяный, он жестоко, с наслаждением сечёт савраску. Миколке помогают добивать клячу два парня с кнутами, а раззадорившийся хозяин кричит им, чтобы они по глазам хлестали. Толпа у кабака со смехом наблюдает всю сцену:«.. .клячонка дёргает телегу изо всей силы, но не только вскачь, а даже шагом-то чуть-чуть не может справиться, только семенит ногами, кряхтит и приседает от ударов трёх кнутов, сыплющихся на неё как горох». Достоевский нагнетает страшные подробности: зрители гогочут, Миколка звереет и вытаскивает со дна телеги оглоблю. Удары палки и кнутов не могут быстро добить лошадь: она «вспрыгивает и дёргает, дёргает из всех последних сил в разные стороны, чтобы вывезти». Пьяный Миколка достаёт железный лом и лупит клячонку по голове; его помощники-истязатели подбегают к рухнувшей лошади и добивают её.

У Некрасова только одна молодая девушка, наблюдавшая избиение лошади из кареты, пожалела животное:

Вот лицо, молодое, приветное,

Вот и ручка, — раскрылось окно,

И погладила клячу несчастную

Ручка белая…

У Достоевского под конец сцены из толпы зрителей выкрикивают уже не советы, а упрёки, что на Миколке креста нет, но только мальчик (таким видит себя Раскольников) бегает среди толпы и просит сначала какого-то старика, затем отца спасти лошадку. Когда савраска падает замертво, он подбегает к ней, целует её мёртвую голову, а потом бросается с кулачками на Миколку, который, надо сказать, даже не заметил этого нападения.

В анализируемой сцене Достоевский акцентирует необходимые для романа идеи, которых в стихотворении Некрасова нет. С одной стороны, правду в этой сцене выражает слабый ребёнок. Он не может остановить убийства, хотя душой (а не разумом) понимает несправедливость, недопустимость расправы над лошадью. С другой стороны, Достоевский ставит философский вопрос о сопротивлении злу, о применении силы против зла. Такая постановка вопроса логически доводится до права на пролитие крови вообще и осуждается автором. Однако в описанной сцене кровь ничем не может быть оправдана, она вопиет о мщении.

Сон раскрывает характер Раскольникова, который завтра станет убийцей. Нищий студент — добрый и мягкий человек, способный сострадать чужим несчастьям. Такие сны не снятся людям, утратившим совесть (сны-кошмары Свидригайлова — о другом) или примирившимся с вечной и всеобщей несправедливостью мирового порядка. Прав мальчик, бросившийся на Миколку, а отец, даже не пытаясь вмешаться в убийство лошади, ведёт себя равнодушно (савраска всё-таки принадлежит Миколке) и трусливо: «Пьяные, шалят, не наше дело, пойдём!». С такой жизненной позицией Раскольников не может согласиться. Где же выход? Характер, ум, отчаянные семейные обстоятельства — всё толкает главного героя романа на сопротивление злу, но это сопротивление, по мнению Достоевского, направлено по ложному пути: Раскольников отвергает общечеловеческие ценности ради человеческого счастья! Объясняя своё преступление, он говорит Соне: «Старушонка вздор! Старуха пожалуй что и ошибка, не в ней дело! Старуха только болезнь… я переступить поскорее хотел… я не человека убил, я принцип убил!» (3, VI). Раскольников имеет в виду, что нарушил заповедь «не убий!», на которой от века строятся человеческие отношения. Если отменить этот моральный принцип, люди перебьют друг друга, как это изображено в последнем сне героя в эпилоге романа.

Во сне Раскольникова о лошади присутствуют несколько символических моментов, которые связывают этот эпизод с дальнейшим содержанием романа. Мальчик оказывается у кабака, где происходит убийство клячи, случайно: он с отцом шёл на кладбище, чтобы поклониться могиле бабушки и брата и зайти в церковь с зелёным куполом. Он любил посещать её из-за доброго священника и особого чувства, которое испытывал, находясь в ней. Таким образом, во сне рядом оказываются кабак и церковь как две крайности человеческого бытия. Далее, во сне уже предсказывается убийство Лизаветы, которое Раскольников не планировал, но вынужден был совершить по стечению обстоятельств. Безвинная смерть несчастной женщины в отдельных деталях (кто-то из толпы кричит Миколке о топоре) напоминает смерть савраски из сна: Лизавета «задрожала как лист, мелкой дрожью, и по всему лицу её побежали судороги; приподняла руку, раскрыла было рот, но всё-таки не вскрикнула и медленно, задом, стала отодвигаться от него в угол…»(1, VII). Иными словами, Достоевский до преступления Раскольникова показывает, что смелые идеи героя о сверхчеловеке обязательно будут сопровождаться невинной кровью. Наконец, образ замученной лошади возникнет в конце романа в сцене смерти Катерины Ивановны, которая произнесёт последние свои слова: «Довольно!.. Пора!.. (…) Уездили клячу!.. Надорвала-а-сь!» (5, V).

Сон о лошади был для Раскольникова как бы предостережением: все будущее преступление «закодировано» в этом сне, как дуб в жёлуде. Недаром, когда герой проснулся, он сразу же воскликнул: «Неужели я сделаю это?» Но Раскольникова не остановил сон-предостережение, и он сполна получил все страдания убийцы и разочарования теоретика.

Подводя итог, следует отметить, что первый сон Раскольникова в романе занимает важное место по социальным, философским и психологическим основаниям. Во-первых, в сцене убийства лошадёнки выражены болезненные впечатления от окружающей жизни, тяжело ранящие совестливую душу Раскольникова и рождающие законное возмущение любого честного человека. Негодование мальчика у Достоевского можно противопоставить трусливой иронии лирического героя у Некрасова, который издали, не вмешиваясь, наблюдает избиение несчастной клячи на улице.

Во-вторых, в связи со сценой сна возникает философский вопрос о противодействии мировому злу. Как исправить мир? Надо избежать крови, предупреждает Достоевский, так как путь к идеалу неразрывно связан с самим идеалом, отмена общечеловеческих моральных принципов приведёт человека только в тупик.

В-третьих, сцена сна доказывает, что в душе героя живёт боль за слабых и беззащитных. Сон уже в начале романа свидетельствует, что убийца старухи процентщицы не заурядный грабитель, но человек идеи, способный и к действию, и к состраданию.

Великий мастер психологического романа, Федор Михайлович Достоевский, для более глубокого изображения своего героя в произведении “Преступление и наказание” использовал такой прием, как сон. С помощью снов писатель хотел глубоко затронуть характер и душу человека, который решился на убийство. Главный герой романа, Родион Раскольников, видел четыре сна. Мы сделаем анализ эпизода сна Раскольникова, который он увидел перед убийством старухи. Попробуем разобраться, что хотел показать Достоевский этим сновидением, какова его главная мысль, как он связан с реальными событиями в книге. Также мы уделим внимание последнему сну героя, который называют апокалиптическим.

Использование писателем сна для глубокого раскрытия образа

Многие писатели и поэты, чтобы глубже раскрыть образ своего персонажа, прибегали к описанию его снов. Стоит вспомнить пушкинскую Татьяну Ларину, которая во сне увидела странную избушку в таинственном лесу. Этим самым Пушкин показал красоту души русской девушки, которая выросла на старинных преданиях и сказках. Писателю Гончарову удалось своего окунуть Обломова ночью в детство, насладиться безмятежным раем Обломовки. Писатель этому сновидению посвятил целую главу романа. Утопические черты воплотил в снах Веры Павловны Чернышевкий (роман “Что делать?”). С помощью сновидений писатели сближают нас с героями, пытаются объяснить их поступки. Очень важен и анализ эпизода сна Раскольникова в “Преступлении и наказании” Достоевского. Без него невозможно было бы понять мятущуюся душу страдающего студента, решившегося убить старуху-процентщицу.

Краткий анализ первого сна Раскольникова

Итак, первый сон Родион увидел после того, как решился доказать себе, что он не “тварь дрожащая и право имеет”, то есть осмелился на убийство ненавистной старухи. Анализ сна Ракольникова подтверждает, что само слово “убийство” пугало студента, он сомневается, что сможет это совершить. Юноша испытывает ужас, но все же отваживается доказать, что принадлежит к высшим существам, имеющим право проливать “кровь по совести”. Раскольникову придает храбрости мысль о том, что он выступит в роли благородного спасителя для многих убогих и униженных. Только вот Достоевский первым сном Родиона разбивает подобные рассуждения героя, изображая ранимую, беспомощную душу, которая заблуждается.

Раскольников видит во сне детские годы в родном городке. Детство отображает беззаботный период жизни, когда не нужно принимать важные решения и отвечать за свои поступки. Не случайно Достоевский возвращает Родиона ночью в детство. Это говорит о том, что проблемы взрослой жизни привели героя к угнетенному состоянию, он пытается убежать от них. С детством также связана борьба добра со злом.

Родион рядом с собой видит своего отца, что очень символично. Отец считается символом защиты и безопасности. Они вдвоем идут мимо кабака, из него выбегают пьяные мужики. Эти образы Родион каждый день наблюдал на улочках Петербурга. Одному мужику, Миколке, вздумалось прокатить остальных на его телеге, в упряжи которой была исхудавшая крестьянская кляча. Вся компания садится в телегу с удовольствием. Хилая лошадь не в состоянии тянуть такой груз, Миколка изо всех сил бьет клячонку. Маленький Родион с ужасом наблюдает, как от ударов заливаются кровью глаза лошади. Пьяная толпа призывает добить ее топором. Остервеневший хозяин добивает клячу. Раскольникову-ребенку очень страшно, от жалости он бросается на защиту лошади, но с опозданием. Накал страстей доходит до предела. Злобная агрессия пьяных мужиков противопоставлена непереносимому отчаянию ребенка. На его глазах произошло жестокое убийство бедной лошадки, что переполнило душу жалостью к ней. Чтобы передать экспрессивность эпизода, Достоевский после каждой фразы ставит восклицательный знак, что помогает сделать анализ сна Раскольникова.

Какими чувствами наполнена атмосфера первого сна героя Достоевского?

Атмосфера сна дополнена сильнейшими чувствами. С одной стороны, мы видим злостную, агрессивную, разнузданную толпу. С другой стороны, уделяется внимание невыносимому отчаянию маленького Родиона, сердце которого сотрясает жалость к бедной лошади. Но больше всего впечатляют слезы и ужас умирающей клячи. Достоевский мастерски показал эту страшную картину.

Главная мысль эпизода

Что же хотел показать писатель этим эпизодом? Достоевский акцентирует внимание на неприятие убийства человеческой натурой, в том числе и натурой Родиона. Перед сном Раскольников думал, что будет полезно убить старуху-процентщицу, отжившую свой век и заставляющую страдать других. От ужасной сцены, увиденной во сне, Раскольников весь покрылся холодным потом. Так боролась его душа с разумом.

Делая анализ сна Раскольникова, мы убеждаемся, что сон не имеет свойства подчиняться разуму, поэтому в нем видно натуру человека. Идеей Достоевского было показать этим сновидением непринятие душой и сердцем Родиона убийства. Реальная же жизнь, где герой заботится о матери и сестре, желает доказать свою теорию об “обыкновенных” и “необыкновенных” личностях, заставляет его идти на преступление. Он видит в убийстве пользу, которая заглушает муки его натуры. В старушонке студент видит никому не нужное, вредное существо, которое вскоре и само умрет. Тем самым писатель вложил в первый сон истинные причины преступления и противоестественность убийства.

Связь первого сна с дальнейшими событиями романа

Действия первого сна происходят в родном городе, символизирующем Петербург. Неотъемлемыми составляющими Северной столицы были кабаки, пьяные мужики, удушливая обстановка. Автор видит в Петербурге причину и соучастника преступления Раскольникова. Атмосфера города, мнимые тупики, жестокость и безразличие так повлияли на главного героя, что возбудили в нем болезненное состояние. Именно это состояние толкает студента на противоестественное убийство.

Терзания в душе Раскольникова после сна

Родион содрогается после своего сновидения, переосмысливает его. Все же, после душевных терзаний, студент убивает старуху и еще и Елизавету, напоминающую забитую и беспомощную клячу. Она даже не осмелилась поднять руку для своей защиты от топора убийцы. Умирая, старуха произнесет фразу: “Заездили клячу!”. Но в реальной ситуации Раскольников уже будет палачом, а не защитником слабых. Он стал частью грубого, жестокого мира.

Анализ последнего сна Раскольникова

В эпилоге романа читатели видят еще одно сновидение Родиона, оно больше похоже на полубред. Этот сон уже предвещал нравственное выздоровление, избавление от сомнений. Анализ сна Раскольникова (последнего) подтверждает, что Родион уже нашел ответы на вопросы о крушении своей теории. Раскольников в последнем сне увидел приближение конца света. Весь мир погрузился в страшную болезнь и вот-вот исчезнет. Вокруг развелись умные и волевые микробы (духи). Они вселялись в людей, делая их сумасшедшими и невменяемыми. Больные люди считали себя самыми умными и оправдывали все свои действия. Унижающие друг друга люди напоминали пауков в банке. Такой кошмар полностью исцелил героя духовно и физически. Он идет в новую жизнь, где нет чудовищной теории.

Значение снов студента

Анализ снов Раскольникова в “Преступлении и наказании” доказывает, что в композиционном плане они играют существенную роль. С их помощью читатель заостряет внимание на сюжете, образах, конкретных эпизодах. Эти сновидения помогают лучше понять основную идею романа. С помощью снов Достоевский очень глубоко и полно раскрыл психологию Родиона. Если бы Раскольников прислушался к своему внутреннему “я”, то не совершил бы страшную трагедию, расколовшую его сознание на две половины.

В композиции романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» сны Раскольникова занимают важнейшее место, являясь неотъемлемой частью построения произведения. Сны в романе – это отражение внутреннего мира героя, его идей, теорий, мыслей, скрытых от его сознания. Это важная составляющая романа, которая дает читателю возможность проникнуть во внутренний мир Раскольникова, понять саму сущность его души.

Сны в психологии

Изучение личности человека – очень тонкая наука, балансирующая между точными установками и философскими умозаключениями. Психология часто оперирует такими загадочными и неоднозначными категориями, как “сознание”, “бессознательное”, “психика”. Здесь для разъяснения поступков человека главенствующим является его внутренний мир, скрытый порой даже от самого пациента. Свои аморальные мысли и чувства он загоняет глубоко вовнутрь, стыдясь признаться в них не только окружающим, но даже самому себе. Это вызывает душевный дисбаланс, способствует развитию неврозов и истерий.

Для разгадывания состояния человека, истинных причин его моральных страданий психологи часто используют гипноз или разгадывание сновидений. Именно сон в психологии – это выражение бессознательного в психике человека, его подавленного “я”.

Сон как прием психоанализа в романе

Достоевский – очень тонкий психолог. Он словно выворачивает наизнанку души своих героев перед читателем. Но делает это не явно, а постепенно, как бы рисуя перед зрителем картину, на которой каждый должен увидеть особенные узоры. В произведении “Преступление и наказание” сон – это способ раскрытия внутреннего мира Раскольникова, его переживаний, эмоций и дум. Поэтому так важно определить содержание снов Раскольникова, их смысловую нагрузку. Также это необходимо для того, чтобы разобраться как в самом романе, так и в личности героя.

Церковь и кабак

В течение всего произведения Родион Романович видит сны пять раз. Точнее, три сна и два полубреда, происходящие на грани сознания и нереальности. Сны Раскольникова, краткое содержание которых позволяет уловить глубинный смысл произведения, позволяют читателю ощутить внутренние противоречия героя, его «тяжелые размышления». Так происходит в случае с первым сном, в котором в какой-то степени идет внутренняя борьба героя. Это очень важный момент. Это сон перед убийством старухи-процентщицы. На нем необходимо заострить внимание. Это системообразующий эпизод, от которого, как от камня, пущенного в воду, расходятся волны по каждой странице романа.

Первый сон Раскольникова – порождение болезненного воображения. Он видит его в своей «комнатушке» после того, как повстречал пьяную девочку на бульваре. Сон возвращает Родиона в далекое детство, когда он жил в своем родном городке. Жизнь там настолько проста, обычна и скучна, что даже в праздничные дни ничто не в состоянии разбавить «серенькое время». Причем сон Раскольникова Достоевским изображался в мрачных, отталкивающих тонах. Контраст создает лишь зеленый купол церкви да красные и синие рубашки, которые принадлежат пьяным мужикам.

В этом сне есть два места, которые являются противопоставлением друг другу: кабак и церковь на кладбище. Церковь на кладбище является определенным символом: как жизнь начинает свою человек в церкви, так и заканчивает ее там же. А кабак, в свою очередь, ассоциируется у Родиона со злобой, низостью, закостенелостью, пьянством, грязью и развращённостью его обитателей. Веселье обитателей кабака как у окружающих, так и у самого маленького Роди вызывает только страх и отвращение.

И два этих центра – кабак и церковь – не случайно находятся на небольшом расстоянии друг от друга. Этим Достоевский хочет сказать, что человек, какой бы он ни был отвратительный, может в любой момент прекратить низкую жизнь и обратиться к всепрощающему Богу. Для этого лишь надо начать новую, «чистую» жизнь, жизнь без грехов.

Старый детский кошмар

Обратимся теперь не к символам этого сна, а к самому Родиону, который во сне погрузился в мир своего детства. Он вновь переживает кошмар, свидетелем которого был в раннем детстве: Родион вместе с отцом направляется на кладбище, чтобы навестить могилу маленького брата, погибшего в 6-месячном возрасте. А путь их пролегал через кабак. У кабака стояла ломовая лошадь, которая была запряжена в телегу. Из кабака вышел пьяный хозяин лошади и стал приглашать своих приятелей прокатиться на телеге. Когда старая лошадь не сдвинулась с места, Микола стал хлестать ее кнутом, который он затем сменил на лом. После нескольких ударов лошадь умирает, а Родион, видя это, бросается на него с кулаками.

Анализ первого сна

Именно этот в романе «Преступление и наказание» сон является важнейшей составляющей всего романа. Он позволяет впервые увидеть читателям убийство. Только убийство не задуманное, а реальное. В первом сне заложен смысл, который несет огромную смысловую и символическую нагрузку. Он наглядно демонстрирует, откуда у героя развилось чувство несправедливости. Это чувство – порождение исканий и ментальных страданий Родиона.

Всего лишь один в произведении «Преступление и наказание» сон Раскольникова – это тысячелетний опыт угнетения и порабощения людьми друг друга. Он отражает жестокость, которая и управляет миром, и ни с чем не сравнимую тоску по справедливости и человечности. Эту мысль с поражающим мастерством и ясностью Ф.М. Достоевский смог показать в столь коротком эпизоде.

Второй сон Раскольникова

Интересно, что после того, как Раскольников увидел первый сон, он долгое время больше не видит снов, кроме посетившего его перед убийством видения – пустыня, в которой есть оазис с голубой водой (это символ: голубой – цвет надежды, цвет чистоты). То, что Раскольников решает напиться из источника, говорит о том, что еще не все потеряно. Он еще может отказаться от своего «опыта», избежать этого ужасного эксперимента, который должен подтвердить его сумасбродную теорию о том, что убийство “вредного” (плохого, подлого) человека непременно принесет облегчение обществу и сделает жизнь хороших людей лучше.

На грани бессознательного

В лихорадочном припадке, когда герой мало что соображает из-за бреда, Раскольников видит, как хозяйку его квартиры якобы избивает Илья Петрович. Нельзя выделить этот эпизод, произошедший во второй части романа, в отдельный сон, так как это в большей степени «бред и слуховые галлюцинации». Хотя это в какой-то мере говорит о том, что герой предчувствует, что будет «отщепенцем», «изгоем», т.е. на подсознательном уровне знает, что его ждет наказание. Но также, возможно, это игра подсознания, которое говорит о желании уничтожить еще одну «тварь дрожащую» (хозяйку квартиры), которая так же, как и старуха-процентщица, не достойна, по его теории, жить.

Описание очередного сна Раскольникова

В третьей части произведения Родиону, который уже расправился с Аленой Ивановной (также убив при этом невинную Лизавету Ивановну), снится еще один сон, постепенно переходящий в бред. Очередное сновидение Раскольникова подобно первому. Это кошмар: старуха-процентщица во сне жива, и на бесплодные попытки убить себя она отвечает Раскольникову смехом, смехом «зловещим и неприятным». Раскольников пытается убить ее повторно, но гомон толпы, которая настроена явно недоброжелательно и злобно, не позволяет ему сделать дело. Достоевский этим показывает мучения и метания главного героя.

Психоанализ автора

Этот сон полностью отражает состояние героя, который был «надломлен», так как его эксперимент показал ему, что он не способен переступать через людские жизни. Смех старухи – это смех над тем, что Раскольников оказался не «Наполеоном», который с легкостью может жонглировать человеческими судьбами, а ничтожным и смешным человеком. Это своеобразное торжество зла над не сумевшим уничтожить в себе совесть Раскольниковым. Чисто композиционно этот сон является продолжением и развитием размышлений Раскольникова над своей теорией, по которой он делил людей на “тварей дрожащих” и тех, кто “право имеет”. Эта его неспособность перешагнуть через человека и подведет Родиона к черте, к возможности в дальнейшем «возродиться из пепла».

Последний сон

Последний в романе “Преступление и наказание” сон Раскольникова является еще одним своеобразным полусном-полубредом, в котором нужно искать надежду на возможность перерождения героя. Этот сон избавляет Родиона от сомнений и поисков, так мучавших его все время после убийства. Последний сон Раскольникова – это мир, который должен исчезнуть из-за болезни. Как будто в этом мире есть духи, которые наделены умом, которые обладают волей, способной подчинять людей, делая из них марионеток, бесноватых и сумасшедших. Причем сами марионетки после заражения считают себя истинно умными и непоколебимыми. Зараженные люди убивают друг друга, как пауки в банке. После третьего кошмара Родион исцеляется. Он становится нравственно, физически и психологически свободным, исцеленным. И он готов следовать совету Порфирия Петровича, готов стать «солнцем». Он приближается тем самым к порогу, за которым кроется новая жизнь.

В этом сне Раскольников смотрит на свою теорию совсем другими глазами, теперь он видит, что она бесчеловечна, и расценивает ее уже как опасную для человеческого рода, для всего человечества.

Исцеление

Таким образом, Раскольников переосмыслил всю свою жизнь, круто изменив свое мировоззрение. Главное достижение Раскольникова – это его отказ от несостоятельной теории. Его победа в том, что он смог освободиться от заблуждений. Герой постепенно приблизился к духовному и нравственному совершенству, т.е. прошел путь, хоть трудный, болезненный и наполненный страданиями, но все же очистительный и духовно возрождающий. Именно страдание у Достоевского – это путь к настоящему счастью.

Заключительный аккорд

В статье были изложены сны Раскольникова кратко и сжато, но максимально точно, без утери важных моментов. Эти сны очень важны в содержании произведения. Они, словно нить, связывают события в романе. Именно описания снов способствуют тому, что читатель предельно концентрируется на сюжетных перипетиях, на системе образов, которые вводит автор. Грезы героя подготавливают читателя к последующим сценам и имеют большое значение для понимания основных идей романа. Они также значимы для произведения в художественно-изобразительном плане.

Помимо этого, сны очень важны тем, что помогают определить психологическое состояние Родиона, его чувства и эмоции. Автор посредством грез главного героя проводит важный психологический анализ. Сон Раскольникова, в котором он видит себя ребенком, позволяет нам понять его душевное самочувствие. Он тогда пытался сопоставить свое отвращение к убийству лошади с ощущениями от реального убийства, которое задумал. Возможно, если бы он прислушался к своим ощущениям, то смог бы избежать внутреннего раскола, который и стал для него ужасной трагедией. К тому же первый сон явно дает понять читателю, что Раскольников – не пропащий человек, что ему присущи сострадание и желание защитить слабого. Это позволяет посмотреть на “подлого убийцу” под другим углом.

Сны в романе имеют свои отдельные функции и настроения в каждом конкретном эпизоде романа, но их общее назначение неизменно. Значение снов Раскольникова заключается в том, чтобы раскрыть основную идею произведения. Идею, которая говорит нам о том, что каждый человек – это ценность, нельзя делить людей на “вшей” и “полезных”. Идею, которая показывает, что никто “права не имеет” вершить человеческие судьбы. Идею, которая свидетельствует о том, насколько тяжелы муки совести.

Многие писатели использовали сны в своих произведениях, но мало кто смог добиться того, чего добился Ф.М. Достоевский. То, как он тонко, глубоко и вместе с тем ярко описал с помощью сна психологическое состояние персонажа, поражает не только обывателя, но и истинных знатоков литературы.

/ СНЫ РАСКОЛЬНИКОВА

СНЫ РАСКОЛЬНИКОВА

В своих романах Достоевский раскрывает сложные процессы внутренней жизни героев, их чувства, эмоции, тайные желания и опасения. В этом аспекте особенно важными представляются сны персонажей. Однако сны у Достоевского зачастую имеют и сюжетообразующее значение.

Попробуем проанализировать сны и грезы Раскольникова в романе «Преступление и наказание». Первый сон герой видит на Петровском острове. В этом сновидении вновь оживает детство Родиона: вместе с отцом в праздничный день он едет за город. Здесь они видят страшную картину: молодой мужик, Миколка, выйдя из кабака, изо всех сил хлещет кнутом свою «тощую… саврасую клячонку», которой не под силу везти непосильный воз, а потом добивает ее железным ломом. Чистая детская натура Родиона протестует против насилия: с плачем бросается он к забитой савраске и целует ее мертвую окровавленную морду. А потом вскакивает и бросается с кулачонками на Миколку. Раскольников испытывает здесь целый спектр самых различных чувств: ужаса, страха, жалости к несчастной лошаденке, злобы и ненависти к Миколке. Сон этот настолько потрясает Родиона, что, проснувшись, он отрекается «от проклятой мечты своей». Таково значение сна непосредственно во внешнем действии романа. Однако смысл этого сна гораздо глубже и знаменательнее. Во-первых, сон этот предваряет будущие события: красные рубахи пьяных мужиков; красное, «как морковь», лицо Миколки; баба «в кумачах»; топор, которым можно разом покончить с несчастной клячей – все это предопределяет будущие убийства, намекая на то, что все-таки прольется кровь. Во-вторых, сон этот отражает мучительную раздвоенность сознания героя. Если мы вспомним о том, что сновидение – это выражение подсознательных желаний и опасений человека, то получится, что Раскольников, боясь собственных желаний, все же хотел, чтобы насмерть забили несчастную лошаденку. Получается, что в этом сне герой ощущает себя и Миколкой, и ребенком, чистая, добрая душа которого не приемлет жестокости и насилия. Эта раздвоенность, противоречивость натуры Раскольникова в романе тонко подмечена Разумихиным. В разговоре с Пульхерией Александровной Разумихин замечает, что Родион «угрюм, мрачен, надменен и горд», «холоден и бесчувствен до бесчеловечия», а вместе с тем – «великодушен и добр». «Точно в нем два противоположных характера поочередно сменяются», – восклицает Разумихин. О мучительной раздвоенности Раскольникова свидетельствуют и два противоположных образа из его сна – кабак и церковь. Кабак – это то, что людей губит, это средоточие разврата, безрассудства, зла, это то место, где человек зачастую теряет свой человеческий облик. Кабак всегда производил на Родиона «неприятнейшее впечатление», там всегда была толпа, «так орали, хохотали, ругались…безобразно и сипло пели и дрались; кругом кабака шлялись всегда такие пьяные и страшные рожи». Кабак – это символ порочности и зла. Церковь же в этом сне олицетворяет то лучшее, что есть в человеческой природе. Характерно, что церковь маленький Родион любил, два раза в год ходил с отцом и матерью к обедне. Ему нравились старинные образа и старый священник, он знал, что здесь служились панихиды по его умершей бабушке. Кабак и церковь здесь, таким образом, метафорически представляют основные ориентиры человека в жизни. Характерно, что в этом сновидении Раскольников не доходит до церкви, не попадает в нее, что также очень знаменательно. Его задерживает сцена возле кабака.

Многозначителен здесь и образ тощей крестьянской савраски, которая не выдерживает непосильной ноши. Несчастная лошаденка эта – символ невыносимых страданий всех «униженных и оскорбленных» в романе, символ безысходности и тупика Раскольникова, символ бедствий семьи Мармеладовых, символ положения Сони. С этим эпизодом из сна героя перекликается горькое восклицание Катерины Ивановны перед смертью: «Уездили клячу! Надорвала-ась!».

Значим в этом сне и образ давно умершего отца Раскольникова. Отец хочет увести Родиона от кабака, не велит ему смотреть на совершаемое насилие. Отец здесь как будто пытается предостеречь героя от его рокового поступка. Напоминая о горе, которое постигло их семью, когда умер братик Родиона, отец Раскольникова ведет его на кладбище, на могилу умершего брата, по направлению к церкви. Именно такова, на наш взгляд, функция отца Раскольникова в этом сне.

Кроме того, отметим сюжетообразующую роль данного сновидения. Оно предстает как «своеобразная сердцевина всего романа, его центральное событие. Сосредоточив в себе энергию и силу всех будущих событий, сон имеет формообразующее значение для прочих сюжетных линий, «предсказывает» их (сон снится в настоящем времени, говорит о прошлом и предсказывает будущее убийство старухи). Наиболее полная представленность основных ролей и функций («жертва», «мучитель» и «сострадатель» в терминологии самого Достоевского) задает сон об убийстве лошади как сюжетное ядро, подлежащее текстовому развертыванию», – замечают Г, Амелин и И. А. Пильщиков. Действительно, нити от этого сна тянутся по всему роману. Исследователи выделяют в произведении персонажные «тройки», соответствующие ролям «мучителя», «жертвы» и «сострадателя». Во сне героя это «Миколка – лошадь – Раскольников-ребенок», в реальной жизни это «Раскольников – старуха – Соня». Однако в третьей «тройке» сам герой выступает в роли жертвы. Эта «тройка» – «Раскольников – Порфирий Петрович – Миколка Дементьев». В развитии всех сюжетных ситуаций здесь звучат одни и те же мотивы. Исследователи отмечают, что во всех трех сюжетах начинает развертываться одна и та же текстовая формула – «огорошить» и «обухом по темени». Так, во сне Раскольникова Миколка ломом «огорошивает с размаху свою бедную лошаденку». Примерно так же герой убивает Алену Ивановну. «Удар пришелся в самое темя…», «Тут он изо всей силы ударил раз и другой, все обухом и все по темени». Те же самые выражения употребляет и Порфирий в разговоре с Родионом. «Ну кто же, скажите, из всех подсудимых, даже из самого посконного мужичья, не знает, что его, например, сначала начнут посторонними вопросами усыплять (по счастливому выражению вашему), а потом вдруг и огорошат в самое темя, обухом-то-с…», – замечает следователь. В другом месте читаем: «Мне, напротив, следовало отвлечь, этак, вас в противоположную сторону, да вдруг, как обухом по темени (по вашему же выражению), и огорошить: «А что, дескать, сударь, изволили вы в квартире убитой делать в десять часов вечера, да чуть ли еще и не в одиннадцать?».

Кроме снов, в романе описаны три видения Раскольникова, три его «грезы». Перед совершением преступления он видит себя «в каком-то оазисе». Караван отдыхает, мирно лежат верблюды, кругом – великолепные пальмы. Неподалеку журчит ручей, и «чудесная-чудесная такая голубая вода, холодная, бежит по разноцветным камням и по такому чистому с золотыми блестками песку…» И в этих грезах снова обозначается мучительная раздвоенность сознания героя. Как замечает Б.С. Кондратьев, верблюд здесь – символ смирения (Раскольников смирился, отрекся от «проклятой мечты своей» после первого сна), но пальма – «главный символ триумфа и победы», Египет – то место, где Наполеон забывает армию. Отрешившись от своих замыслов наяву, герой возвращается к ним во сне, ощущая себя победителем-Наполеоном.

Второе видение посещает Раскольникова уже после его преступления. Он как будто наяву слышит, как квартальный надзиратель Илья Петрович страшно избивает его (Раскольникова) квартирную хозяйку. Видение это обнажает скрытое желание Раскольникова навредить квартирной хозяйке, чувство ненависти, агрессии героя по отношению к ней. Именно благодаря квартирной хозяйке он оказался в участке, вынужден был объясняться с помощником квартального надзирателя, испытывая смертельное чувство страха и почти не владея собой. Но видение Раскольникова имеет и более глубокий, философский аспект. Это отражение мучительного состояния героя после убийства старухи и Лизаветы, отражение его чувства отчуждения от своего прошлого, от «прежних мыслей», «прежних задач», «прежних впечатлений». Квартирная хозяйка здесь, очевидно, является символом прошлой жизни Раскольникова, символом того, что он так любил (история взаимоотношений героя с дочкой квартирной хозяйки). Квартальный надзиратель же – фигура из его «новой» жизни, отсчет которой положило его преступление. В этой «новой» жизни он «как будто ножницами отрезал себя сам от всех», а заодно и от своего прошлого. Раскольникову невыносимо тягостно в своем новом положении, что в подсознании его запечатлевается как ущерб, вред, нанесенный прошлому героя его настоящим.

Третье видение Раскольникова происходит после его встречи с мещанином, обвиняющим его в убийстве. Герою чудятся лица людей из его детства, колокольня В-й церкви; «биллиард в одном трактире и какой-то офицер у биллиарда, запах сигар в какой-то подвальной табачной лавочке, распивочная, черная лестница…откуда-то доносится воскресный звон колоколов…». Офицер в этом видении – отражение реальных жизненных впечатлений героя. Перед своим преступлением Раскольников слышит в трактире разговор студента с офицером. Сами же образы данного видения перекликаются с образами из первого сна Родиона. Там он видел кабак и церковь, здесь – колокольня В-й церкви, звон колоколов и трактир, запах сигар, распивочная. Символический смысл этих образов здесь сохраняется.

Второй сон Раскольников видит уже после своего преступления. Ему снится, что он вновь идет на квартиру Алены Ивановны и пытается убить ее, однако старушонка, как будто издеваясь, заливается тихим, неслышным смехом. Смех и шепот слышатся ему в соседней комнате. Раскольникова окружает вдруг множество людей – в прихожей, на площадке, на лестнице, – молча и выжидая, они смотрят на него. Объятый ужасом, он не может пошевелиться и вскоре пробуждается. Сон этот отражает подсознательные желания героя. Раскольников тяготится своим положением, желая кому-нибудь открыть свою «тайну», ему тяжело носить ее в себе. Он буквально задыхается в своем индивидуализме, стремясь преодолеть состояние мучительного отчуждения от окружающих и самого себя. Именно поэтому в сновидении Раскольникова рядом с ним множество людей. Душа его рвется к людям, ему хочется общности, единения с ними. В этом сне вновь появляется мотив смеха, сопровождающий героя на протяжении всего романа. После совершения преступления Раскольников чувствует, что «себя убил, а не старушонку». Эта истина будто бы открыта людям, окружающим героя во сне. Интересную интерпретацию сна героя предлагает С.Б. Кондратьев. Исследователь замечает, что смех во сне Раскольникова – это «атрибут незримого присутствия сатаны», смеются и дразнят героя бесы.

Свой третий сон Раскольников видит уже на каторге. В этом сне он как бы заново переосмысливает произошедшие события, свою теорию. Раскольникову представляется, будто весь мир осужден в жертву «страшной…моровой язве». Появились какие-то новые микроскопические существа, трихины, заражающие людей и делающие их бесноватыми. Зараженные не слышат и не понимают других, считая лишь свое мнение абсолютно верным и единственно правильным. Оставив свои занятия, ремесла и земледелие, люди убивают друг друга в какой-то бессмысленной злобе. Начинаются пожары, голод, гибнет все вокруг. Во всем мире спастись могут лишь несколько человек, «чистых и избранных», но их никто и никогда не видел». Сон этот являет собой крайнее воплощение индивидуалистической теории Раскольникова, показывая угрожающие результаты пагубного влияния ее на мир и человечество. Характерно, что индивидуализм теперь отождествляется в сознании Родиона с бесноватостью и сумасшествием. Фактически идея героя о сильных личностях, Наполеонах, которым «все дозволено», представляется теперь ему болезнью, сумасшествием, помутнением разума. Более того, распространение этой теории во всем мире – это то, что вызывает наибольшие опасения Раскольникова. Теперь герой сознает, что идея его противна самой человеческой природе, разуму, Божественному мироустройству. Поняв и приняв все это своей душой, Раскольников испытывает нравственное просветление. Недаром именно после этого сна он начинает осознавать свою любовь к Соне, открывающую ему веру в жизнь.

Таким образом, сны и видения Раскольникова в романе передают его внутренние состояния, чувства, сокровенные желания и тайные опасения. Композиционно сны нередко предваряют будущие события, становятся причинами событий, движут сюжет. Сновидения способствуют смешению реального и мистического планов повествования: из снов героя словно вырастают новые персонажи. Кроме того, сюжеты в этих видениях перекликаются с идейным замыслом произведения, с авторской оценкой идей Раскольникова.

Первый сон Раскольникова и его смысл?

Катика

Раскольникову снится его детство, еще в родном городке. Он гуляет с отцом и проходит мимо кабака, из которого выбегают пьяные мужики. Один из них, Миколка, приглашает остальных прокатиться не его телеге, в которую впряжена“маленькая, тощая саврасая крестьянская клячонка”. Мужики соглашаются и садятся. Миколка бьет лошадь, принуждая ее тянуть телегу, но она из-за слабости не может даже идти шагом. Тогда хозяин начинает бить клячу с остервенением и добивает ее. Раскольников-ребенок в первый момент смотрит на все происходящее в ужасе, потом бросается защищать лошадь, но слишком поздно.

Атмосфера происходящего раскалена сильнейшими чувствами. С одной стороны, это злостная, агрессивная страсть разнузданной толпы, с другой – невыносимое отчаяние маленького Роди, сотрясающее его сердце жалостью к “бедной лошадке”. И в центре всего – ужас и слезы добиваемой клячи. Не случайно, создавая эту страшную картину, Достоевский использует очень много восклицательных знаков.

Главная мысль эпизода заключается в неприятии убийства натурой человека, и в частности натурой Раскольникова. Перед сном герой думает о полезности убийства старухи-процентщицы, которая отжила свой век и “заедает” чужой, но после Раскольников просыпается в холодном поту и в ужасе от сцены, увиденной во сне. Эту перемену можно объяснить борьбой души и разума, которая постоянно происходит в главном герое. Сны не подчиняются разуму, в них раскрывается натура человека, и мы видим, что убийство отвратительно душе и сердцу Раскольникова. Но в реальности мысли и заботы о матери и сестре, желание доказать свою теорию об “обыкновенных” и “необыкновенных” людях на практике побуждают думать об убийстве и его полезности, заглушать муки натуры.

Достоевский вкладывает в первый сон главного героя свои мысли о причинах преступления и о противоестественности убийства.

Родной городок – это символ и самого Петербурга. Кабак, пьяные мужики, удушливая атмосфера – все это неотъемлемые составляющие Петербурга времен Достоевского. Автор считает, что Петербург является причиной и соучастником преступления Раскольникова. Город своей атмосферой, мнимыми тупиками, жестокостью и безразличием действует на главного героя, вовлекая его в болезненное состояние возбуждения. Именно это состояние подталкивает Раскольникова к созданию теории, которая овладевает его разумом и повелевает им самим.

Сон множеством нитей связан с тем, что произойдет потом в реальности романа. Раскольников, содрогнувшийся перед тем, что он задумал, все-таки убьет старуху и еще Ли-завету, такую же беспомощную и забитую, как кляча: она не осмелится даже поднять руку, чтобы защитить лицо от топора убийцы. Потом умирающая Катерина Ивановна выдохнет вместе с чахоточной кровью: “Заездили клячу! ” Но Раскольников в этой странной реальности выступит уже как палач, как часть грубого, жестокого мира, присвоившего себе право убивать, все равно как: на спор ли, изобретая ли теории о сильных и слабых личностях.

Сон главного героя описан автором со всеми подробностями и напоминает сцену из стихотворения Н. А. Некрасова “О погоде”. Действие сна разворачивается последовательно, в отличие, например, от сна Николеньки в романе Л. Н. Толстого “Война и мир”, где происходящие события лихорадочно сменяют друг друга. Но первый сон Раскольникова не является единственным: за ним последуют еще три сновидения, и каждое из четырех имеет свое значение. Первый сон главного героя сыграл важную роль в дальнейшем произведении, так как, развивая тему “наказания” Раскольникова, Достоевский покажет, что именно в душе хранятся все главные истины об отношении людей друг к другу: “Не суди”, “Не убий”, “Возлюби ближнего, как самого себя”. И наказан Раскольников будет в первую очередь тем, что его сердце не примет пр

Елена ануфриева

Важное значение в романе имеют сны. Границы между сном и реальностью практически нет. Сон плавно переходит в реальность, реальность в сон. Когда Раскольников видит мещанина, обвинившего его в смерти старухи, он воспринимает его как сон. Это связано с тем, что сама реальность в романе фантастична, чему способствует образ Петербурга, его атмосфера духоты, имеющая символический смысл.

На протяжении романа Родион Раскольников пять раз видит сны. Первый сон он видит в своей комнатке после встречи с пьяной девочкой на бульваре. Он порожден болезненным воображением героя. Действие происходит в далеком детстве Раскольникова. Жизнь в его родном городке настолько обычна и сера, что «время серенькое» , даже в праздничный день. Да и весь сон изображен писателем в мрачных тонах: «чернеется лесок» , «дорога всегда пыльная, и пыль на ней всегда такая черная» . С темным, серым тоном контрастирует лишь зеленый купол церкви, а радостными пятнами являются лишь красные и синие рубашки пьяных мужиков.

Во сне присутствуют два противоположных места: кабак и церковь на кладбище. Кабак в памяти Родиона Раскольникова олицетворяет пьянство, зло, низость и грязь его обитателей. Веселье пьяных людей не внушает окружающим, в частности маленькому Роде, ничего, кроме страха. Чуть дальше вдоль дороги находится городское кладбище, а на нем – церковь. Совпадение их местонахождения означает, что какой бы ни был человек, он все равно начнет свою жизнь в церкви и закончит ее там же. Церковь не случайно находится в трехстах шагах от кабака. Это небольшое расстояние показывает, что человек в любой момент может прекратить свою пошлую жизнь и, обратившись к Богу, который все простит, начать новую, праведную жизнь. Этот сон является важной частью романа. В нем читатель впервые видит убийство, не только задуманное, но и осуществленное.

И после сна в голове у Раскольникова возникает мысль: «Да неужели ж, неужели ж я в самом деле возьму топор, стану бить по голове, размозжу ей череп.. . буду скользить в липкой теплой крови, взламывать замок, красть и дрожать; прятаться, весь залитый кровью.. . с топором? Господи, неужели? » Родиону будет тяжело совершить это убийство, потому что его отношение к насилию мало изменилось с детства. Несмотря на прошедшие годы, он до сих пор питает отвращение к насилию, тем более к убийству. Этот сон является самым ярким и запоминающимся и несет самую большую смысловую нагрузку. Он наглядно вскрывает источник чувства потрясенной несправедливости, порожденное исканиями и стремлениями героя. Это один из самых важных моментов романа, в котором в сжатой форме сосредоточился тысячелетний опыт порабощения и угнетения одних людей другими, вековую жестокость, на которой издавна держится мир, и страстную тоску по справедливости и гуманности, выраженную с большим мастерством.

Авторский замысел снов Раскольникова Каково значение снов Раскольникова на каторге для раскрытия авторского замысла?

Галина

Сны Раскольникова: описание и суть

Первый сон (Ч. 1, Гл. V) Раскольников видит незадолго до

убийства, заснув в кустах в парке после “пробы” и тяжелой

встречи с Мармеладовым.

Сон тяжелый, мучительный, изматывающий и необыкновенно

богатый символами:

Раскольников-мальчик любит ходить в церковь,

олицетворяющую небесное начало на земле, то есть

духовность, нравственную чистоту и совершенство.

Однако, дорога в церковь проходит мимо кабака, который

мальчик не любит; кабак -это то жуткое, мирское, земное,

что губит в человеке человека.

В сцене у кабака – убийстве беспомощной лошаденки толпой

пьяных -маленький Раскольников пытается защитить

несчастное животное, кричит, плачет; видимо, по своей

природе он вовсе не жесток, беспощадность и презрение

к чужой жизни, даже лошадиной ему чужды и возможное

насилие над человеческой личностью для него омерзительно,

противоестественно.

Знаменательно, что после этого сна Раскольников

долгое время снов не видит.

Положение снов в ткани романа тонко продумано,

оно позволяет автору сделать нужные акценты

в нужных местах.

Сон об Африке

Этот сон также приснился Раскольникову накануне

преступления.

Раскольников видит Египет, оазис, голубую воду,

разноцветные камни, золотой песок.

Этот сон контрастный.

Он противопоставлен реальной жизни Раскольникова –

жалкой, бесцветной, серой. (Ч, 1, Гл. VI)

Сон об Илье Петровиче и хозяйке

В бреду после совершения преступления Раскольников

видит сон об Илье Петровиче, который бьет хозяйку.

Во сне Раскольников почувствовал страх, что, возможно,

за ним пришли: “Вдруг Раскольников затрепетал как лист…

Илья Петрович здесь и бьет хозяйку… Но, стало быть,

и к нему сейчас придут, если так, “потому что…

верно, всё это из того же… из-за вчерашнего… “

“…Страх, как лед, обложил его душу, замучил его,

окоченил его… “

В то же время даже во сне он не предпринимает

ничего, чтобы сбежать, закрыться, не сдаться полиции.

(Ч. 2, Гл. II)

Сон о смеющейся старухе

Перед приходом Свидригайлова Раскольников увидел

бредовый сон об убитой старухе-процентщице.

Во сне Раскольников идёт в квартиру старухи вслед за

каким-то мещанином, который его туда зовет.

В углу, в гостиной он обнаруживает сидящую старушонку.

Старуха смеется.

Раскольников ударяет по ней топором, но смех только

усиливался.

Раскольников бросился бежать, но повсюду были люди-

на лестнице, в помещениях и т. д.: “…все смотрят, –

но все притаились и ждут, молчат…

Сердце его стеснилось, ноги не движутся, приросли…

Он хотел вскрикнуть и – проснулся… “

Во сне Раскольников испытывает страх, который мучал

его в реальности после преступления.

После убийства старухи Раскольников боялся позора и

людского суда.

Он боялся быть опозоренным перед толпой.

Этот страх воплотился во сне (Ч. 3, Гл. VI)

Сон о конце света

Это последний сон Раскольникова.

Уже на каторге Раскольников однажды заболел и попал

в больницу.

В болезненном бреду он несколько раз видел повторяющийся

сон о конце света.

“Ему грезилось в болезни, будто весь мир осужден

в жертву какой-то страшной, неслыханной и невиданной

моровой язве, идущей из глубины Азии на Европу.

Все должны были погибнуть, кроме некоторых, весьма

немногих, избранных… “

Этот последний сон снится Раскольникову уже после суда,

на каторге.

Каторга стала для него началом его новой жизни, началом

искупления его греха.

Этот сон– символ очищения и обновления души

Раскольникова.

Сон очень яркий и эмоциональный говорит о об

активной внутренней работе над собой

Раскольникова.

Александр доронин

Последний сон Раскольникова происходит уже на каторге. Родион тяжело заболевает тифом, и ему снится кошмар.

Мир. Люди заражены неизвестной болезнью, передаваемой духами. Все в мире становятся легко управляемыми марионетками, причем сами люди считают себя людьми высокого ума и рассудка. Затем зараженные убивают друг друга, подобно паукам в бане.

Данный сон является поворотной точкой на жизненном пути Раскольникова. После этого кошмара Родион понимает всю несостоятельность своей собственной теории и, можно сказать, отрекается от нее. Главный герой духовно исцеляется, и начинает жить НОВОЙ жизнью-жить освобожденным от всех исканий, столь мучивших его всю свою жизнь. Именно здесь появляется надежда на искупление своего греха. Именно там-на каторге-Раскольников, подобно Лазарю из библейских сказаний, воскрешается из мертвых.

Также можно сказать, что Достоевский хотел в третьем сне показать будущее, наполненное людьми типа Родиона, у которых есть своя собственная теория-такая же нелепая и убийственная. как и у Раскольникова.